——“十二五”时期宝鸡市城乡居民收支分析

“十二五”时期,宝鸡市委市政府紧紧围绕全面建成小康社会这一重要目标,全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生,宝鸡市经济稳中有为,结构向优,城乡居民收入稳步增长,消费水平不断提高。

一、城乡居民收入大幅增长

(一)居民收入大幅增加,城乡差距逐步缩小

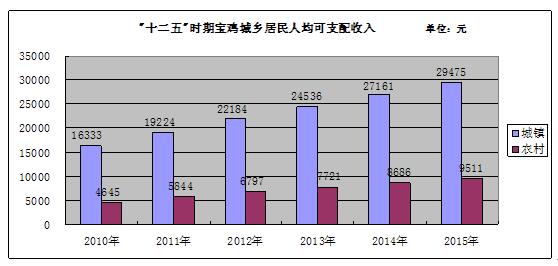

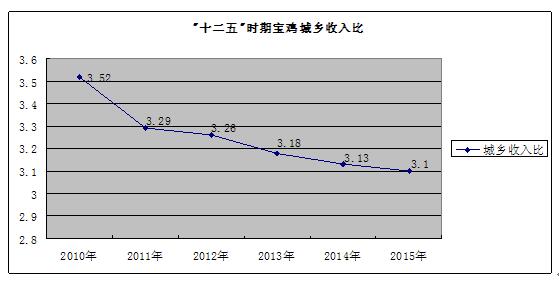

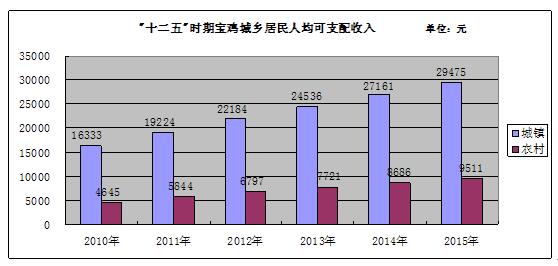

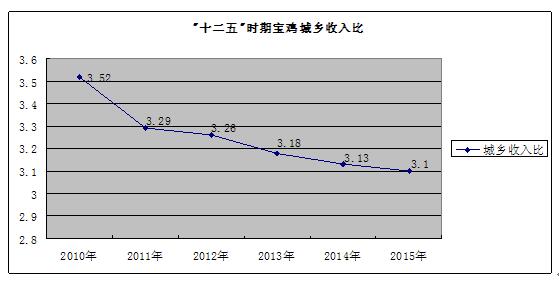

宝鸡市“十二五”时期,城乡居民收入保持逐年增加态势,城镇居民人均可支配收入(新口径,下同)由2010年的16333元增加到2015年的29475元,增加13142元,比2010年增长80.5%,年均增长12.5%;农村居民人均可支配收入(新口径,下同)由2010年的4645元增加到2015年的9511元,增加4866元,比2010年增长104.8%,年均增长15.4%。“十二五”时期,随着一系列惠农政策密集出台和落实,农村居民人均可支配收入年均增速明显快于城镇居民收入增幅,城乡居民收入之比差距缩小,由2010年的3.52:1,逐步缩小到2015年的3.10:1。图一 图二

(二)城乡居民收入增速逐年趋缓

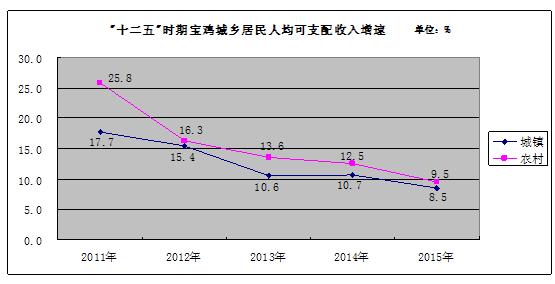

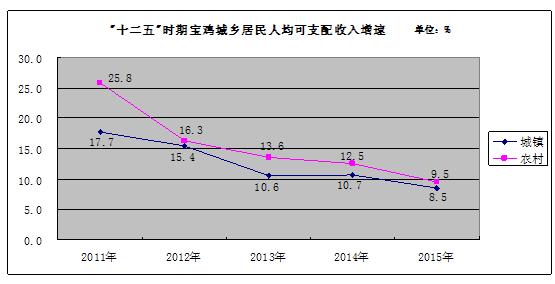

“十二五”前四年,城乡居民人均可支配收入均保持在两位数增速,但增速在逐年趋缓。随着我国经济步入新常态,2015年,城乡居民收入增速分别回落至8.5%和9.5%。图三

(三)居民转移净收入、工资性收入增长领先

宝鸡市“十二五”时期,城乡居民人均可支配收入四项来源,工资性收入、经营净收入、财产净收入、转移净收入均保持较快增长,其中,转移净收入、工资性收入增长领先。

1、城镇居民人均转移净收入、工资性收入增长领先 表一

(1)工资性收入年均增长12.3%。2015年,城镇居民人均工资性收入达到19814元,比2010年的11111元增加8703元,增长78.3%,年均增长12.3%。“十二五”时期,城镇居民工资性收入较快增长,一是市委、市政府积极落实国家各项就业政策,采取多项有效措施,拓宽就业渠道,城镇居民就业人员不断增加;二是宝鸡市经济保持较快增长,企业员工收入持续增加;三是国家上调了公务员、企事业单位津补贴、工资和社会最低工资标准。

(2)经营净收入年均增长10%。“十二五”时期,市委市政府出台了一系列鼓励自主创业减免个体、小微企业税负政策,加之宝鸡市经济快速发展,有利于个体、小微企业经营发展,促进了城镇居民经营净收入的增加。2015年,城镇居民人均经营净收入达到1513元,比2010年的939元增加574元,增长61.1%,年均增长10.0%。

(3)财产净收入年均增长11.7%。“十二五”时期,随着城镇居民收入的快速增长,居民手中的积蓄也日益增多,理财意识日益增强,加之少数居民拥有的出租房租金提高,促进了城镇居民财产净收入增加,2015年,城镇居民人均可支配收入中的财产净收入为1565元,比2010年增加664元,增长73.7%,年均增长11.7%。

(4)转移净收入快速增长。“十二五”时期,企业离休人员离退休金每年增加10%,机关、事业单位离退休金也比“十一五”末有较大提升,同时,社会保障不断完善扩面,提高水平,城镇居民转移净收入快速增长。2015年,城镇居民人均转移净收入达到6584元,比2010年的3382元增加3202元,增长94.7%,年均增长14.3%,为收入来源四项中增长第一。

2、农村居民人均转移净收入、工资性收入增长领先 表二

(1)工资性收入成为农民增收的重要来源。“十二五”时期,宝鸡市委、市政府,把发展劳务经济作为农民增收的突破口,制定了一系列加快宝鸡劳务经济发展的政策,形成了“政府推动、基地互动、培训促动、典型带动、社会联动”的良好局面,农村劳动力转移是改革开放以来增长最快、转移人口最多的时期,加之这时期劳务工价连年增长,极大促进了农村居民工资性收入增加。2015年,农村居民人均工资性收入4003元,比2010年增加2084元,增长108.6%,年均增长15.8%,是农村居民人均可支配收入增加最主要的支撑。

(2)经营净收入显著增长。“十二五”时期,宝鸡市农村经济稳步增长,农村商品经济蓬勃发展,农业产业化、多种经营发展迅速,农村家庭经营一直保持较快升势,为经营收入稳定增长起到了重要的作用。2015年,农村居民人均经营净收入3331元,比2010年增加1505元,增长82.4%,年均增长12.8%。

(3)财产净收入和转移净收入快速增长,是农村居民收入的重要补充。“十二五”时期,随着农民家庭财富的积累,存款利息、土地流转收入、国家土地征用补偿等拉动农村居民财产净收入增长。这一时期政府在收入的分配与再分配过程中,不断加大了直接或间接向农业生产的转移支付、农村社保覆盖面和保障水平,同时在外打工人员寄(带)回家中的收入增多,从而使农村居民的转移性收入明显增加。2015年,农村居民人均财产净收入和转移净收入分别为208元和1969元,比2010年分别增长80.9%和150.5%,年均分别增长12.6%和20.2%

二、城乡居民生活方式转变,生活品质提升

(一)消费支出大幅增长,消费结构升级

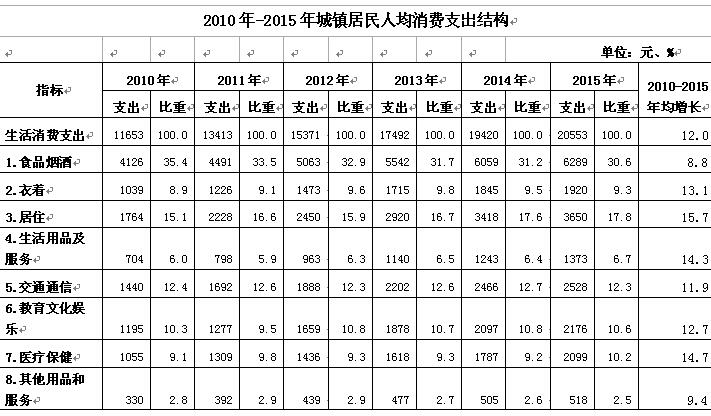

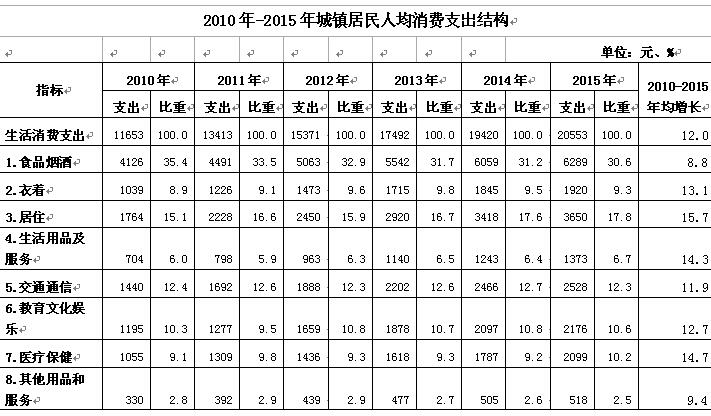

“十二五”时期,随着城乡居民收入的明显提升,城乡居民消费支出较快增长。城镇居民人均生活消费支出由2010年的11653元,增加到2015年的20553元,年均增长12.0%;农村居民人均生活消费支出由4299元增加到7926元,年均增长13.0%。消费水平提高的同时,消费结构优化,生存消费增长平稳,享受型和发展型消费增长快速,文化教育、休闲旅游、信息通信、交通出行的支出快速增长,成为新的消费热点。居民消费更趋个性化、高档化、品牌化和便利化,享受型消费成为主流。表三 表四

(二)、恩格尔系数逐年下降

恩格尔系数是十九世纪德国统计学家恩格尔首次提出,它反映一个地区在一定时期内居民食品支出总额占个人消费总额的比重。恩格尔系数越低,生活质量则越高,反之则越低。“十二五”时期,随着宝鸡市居民收入水平的不断提高和生活质量的不断提升,城乡居民恩格尔系数逐年下降,2011-2015年宝鸡市城镇居民恩格尔系数分别为33.5%、32.9%、31.7%、31.2%和30.6%;农村居民恩格尔系数分别为33.2%、31.1%、30.0%、29.2%和27.9%,标志着宝鸡市城乡居民消费结构逐渐优化,正处于以住房、交通、通信、医疗保健、文教娱乐等消费为标志的居民消费结构升级的阶段。

(三)医疗保健支出明显增长

“十二五”时期,随着宝鸡市居民收入水平的不断提高,城乡居民保健理念不断增强,对健康状况越来越重视,社会保障体系日益完善,医疗报销的范围和比例扩大,促使医疗保健支出明显增长。2015年,宝鸡市城乡居民医疗保健支出分别为2099元和1004元,较2010年增长了99.0%和146.1%,年均增长分别达14.7%和19.7%。

(四)教育文化娱乐消费颇受重视

2015年,宝鸡市城乡居民人均教育文化娱乐消费支出分别2176元和914元,占生活消费支出的比重分别为10.6%和11.5%,成为仅次于“吃住行”的第四大居民消费项目。“十二五”时期,伴随着城乡居民物质生活水平的提高,居民越来越重视精神消费,居民的文化生活日益丰富。尤其是节日期间,近郊民俗游、健身、观影等文化消费成为百姓的“亮点”。2015年较2010年,城乡居民人均文化娱乐服务支出分别增长82.1%%和117.6%,年均增长分别达12.7%和16.8%。

(五)交通和通信支出高速增长

宝鸡市“十二五”时期,信息化快速发展,智能手机、4G上网、智能电视、平板

电脑、宽带网等信息消费成为热点,成为释放居民消费潜力的新亮点。汽车快速进入家庭,改变了居民的生活方式,提高了生活质量。与汽车相关的汽油费、保险费、修理费等用车费用成为家庭的重要消费项目。2015年较2010年,城乡居民交通和通信支出分别增长75.6%和94.9%,年均增长分别达11.9%和14.3%。

(六)居住条件和品质进一步改善

宝鸡市“十二五”时期,城乡居民家庭居住面积增加,居住空间越加宽敞。2015年,城镇居民家庭人均住房面积达到32.1平方米,比2010年增加4.4平方米;农村居民家庭人均住房建筑面积为35.6平方米,比2010年增加2.9平方米。居住配套条件明显改善,住房装修后入住已成为惯例,多数家庭住上了功能齐备、设计科学、装潢精致、美观舒适的住房。

三、城乡居民增收面临压力和挑战

“十二五”后期,我国经济发展步入新常态。全国经济发展主要指标增速下行的压力较大,居民收入增速放缓、动力不足的态势也已经出现。“十三五”时期,宝鸡市居民收入继续保持较快增长将面临压力和挑战。

(一)经济增长放缓,工资性收入增长压力较大

当前,宝鸡市经济正面临转方式、调结构的关键时期,在提升经济发展质量的同时,也必然会导致经济发展速度放缓。工资性收入增长与经济增长的正相关性较强,在经济增速放缓的背景下,居民工资性收入将放缓。

(二)农民转移净收入大幅提升面临困难。

近年来,各项惠农政策的补贴标准、补贴范围逐步趋于稳定,补贴拉动农民增收的政策效应已基本释放,如果今后一段时期内惠农政策的力度没有大幅度提升,转移净收入对农民增收的支撑力可能会逐步趋弱。

四、提高城乡居民收入的建议

(一)转型升级调结构,促进经济平稳较快增长

确保宏观经济平稳增长,是提高居民收入的根本。居民收入的快速增长,必然要以经济总量不断增加、发展速度平稳较快增长为基本前提。因此要加快经济转型升级,提升传统优势特色产业,大力培育战略性新兴产业,推动经济平稳较快发展。

(二)积极推动创业就业,加快劳动力转移

抓好对农村富余劳动力的专业技能培训,增强务工农民就业本领,提升外出务工农民的工资性收入。进一步优化创业和投资环境,完善落实各类扶持政策,加强对新设立小微企业和个体工商户的政策扶持、行政服务和金融支持,形成良好的全民创业发展态势,以创业带动就业,构建居民增收新基点。同时宝鸡市应实施积极就业政策,鼓励企业吸纳本地劳动力就业。强化对就业困难人员的就业援助,开发更多的公益性岗位。

(三)加大土地流转,促进农业规模经营

一是提高“设施大农业”经济比重,加强完善专业合作组织及服务体系建设工作。二是提高农业贷款比重、加大资本注入力度,提供低利率信贷和担保政策。扩大政府农业保险补贴和生产资料补贴政策范围,切实为农业可持续发展保驾护航,提高农民收入水平,缩小城乡收入差距。

(四)提高社会保障水平,实现全面脱贫

加大对农村社会保障的投入力度,建立完善的农民社会保障体系,切实改变农村现行保障体系水平低的状况,认真解决收入分配矛盾,强化对低收入群体的保护。新增财力要重点用于民生,应继续提高最低工资标准、最低生活保障、离退休人员的养老金及老年农(居)民养老补贴制度。进一步加强贫困群体的直接救济与援助力度,切实解决好贫困人口的基本生活,同时积极稳妥地推进基本医疗及教育援助。通过以实施一系列民生工程,增加弱势群体收入,实现宝鸡市全面脱贫。